典籍・考古資料・歴史資料

典籍

町指定

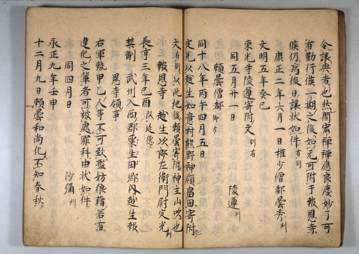

法恩寺年譜(ほうおんじねんぷ)

昭和38年3月町指定 大字越生(本町):法恩寺

二冊の綴本で、一巻は元禄9年(1696)、二巻は享保13年(1728)に成立した。

内容は、寺の縁起、寺宝、伽藍の建造や修理、歴代住職の事績など多岐にわたる。現在は失われてしまった鎌倉時代や室町時代の古文書の写しが収録されており、当時の武士団の動向を知るうえで貴重な史料である。

現在、埼玉県立歴史と民俗の博物館に寄託。

龍穏寺一切蔵経(りゅうおんじいっさいぞうきょう)

昭和56年7月10日町指定 大字龍ヶ谷

摂州難波の竜興寺(大阪市北区)旧蔵の黄檗版大蔵経で、経蔵建立時に請い受けたものである。黄檗宗の僧鉄眼が江戸時代に開版したもので、鉄眼版大蔵経とも称される。現在も版木が黄檗宗本山の万福寺(京都府宇治市)に所蔵され、摺版を続けている。

木版の綴本で、輪蔵の、天から羌の千字文が付けられた、縦5列×横3列×8面、計12の引き出しの中に、帙(損傷を防ぐための覆い)に包まれて収められている。

考古資料

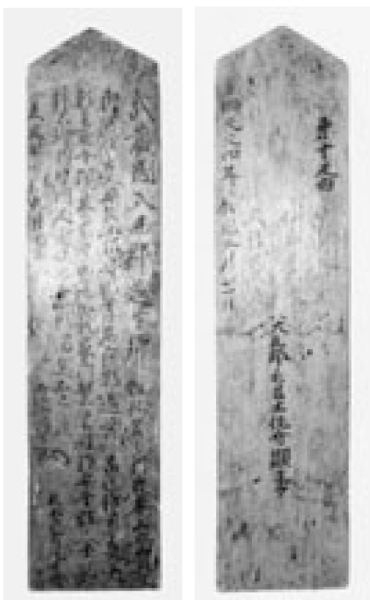

興禅寺の板碑(こうぜんじのいたび)

昭和37年2月1日町指定 大字西和田:興禅寺

興禅寺は医王寺の末寺で、室町時代の応永21年(1414)に再興したと伝えられている。境内の旧釈迦堂跡地に三基の板碑が立ち、金剛界大日如来の種子「バン」を彫った中央の板碑に、「建武改元甲戌七月十五日」の銘がある。鎌倉幕府が滅亡し、後醍醐天皇が実権を握った、いわゆる建武新政(中興)の年(西暦1334年)に造られた板碑である。

1月29日に京都の朝廷で行われた「改元」という行為が、武蔵国で造立された板碑に刻まれている例は他にない。人々の間に広がった新しい政治(徳政)への期待感が改元という言い方にあらわれたものとも考えられている。実際にはわずか2年で新政は崩れ、二人の天皇が立つ南北朝時代を迎える。

太平山栄円の墓(おおひらさんえいえんのはか)

昭和37年2月14日町指定 大字黒山

天狗滝裏手の大平山にある宝篋印塔である。表には「山本坊開山権大僧都栄円和尚」、裏には「応永二十年(1413)癸巳十月日」の銘がある。

歴史資料

梅園神社の棟札(うめそのじんじゃのむなふだ)

昭和37年2月14日町指定 大字小杉:梅園神社

梅園神社には、南北朝時代の観応元年(1350)から室町・戦国時代を経て江戸時代後期の嘉永5年(1852)までの28枚の棟札が遺されている。

棟札とは、建物の上棟や再建・修理の際に、建物の名称、建築年月日、工事趣意、願主や工匠の名などを記して棟木に打ち付ける板のことである。

室町・戦国期の棟札には、越生下野守季信(おごせしもつけのかみすえのぶ)、黒岩民部少輔顕季(くろいわみんぶしょうゆうあきすえ)、毛呂土佐守顕季ら、越生・毛呂地方の土豪の名が「願主」「旦那」として記されている。

現在は、埼玉県立文書館に寄託。

亀田鵬斎書 幟(かめだぼうさいしょ のぼり)

平成21年7月27日町指定 大字越生(上町)

上町が所蔵する文政4年(1821)に製作された天王様(祇園祭)の幟である。江戸時代後期の学者、書家であった亀田鵬斎の書物として貴重であり、また、越生まつりに関わる最古の歴史資料として価値がある。「祇園の成徳一郷を慎め 天王の威霊四方を輝かす」と記されている。縦1038メートル、横90センチメートル。

鈴木金兵衛の巡拝碑と句碑

平成26年4月9日町指定 大字越生(黒岩)

鈴木金兵衛は、天明元年(1781)に越生郷黒岩村(越生町大字黒岩)で生まれた江戸日本橋の商人で、古帳類買入所(ふるちょうるいかいいれじょ)、今日でいう古紙回収業を営んだ人物である。家業にちなんだ古帳庵(ふるちょうあん・こちょうあん)の号で俳句をたしなみ、諸国を行脚して各地に句碑をのこしており、現在、町内には7基の句碑が知られている。

弘化2年(1845)、鈴木金兵衛は四国八十八ヶ所霊場と、西国・坂東・秩父百観音霊場の「写し霊場」を造ることを計画した。しかしながら、五大尊つつじ公園には104基の巡拝碑が順不同で散在しており、完成には至らなかったようである。

平成27年度、越生町は不足する碑84基を補い、既存の碑と合わせた計188基を札所番号順に配置した。

巡拝碑には、表に札所番・所在地・寺院名・梵字・弘法大師像が刻まれ、西国・坂東・秩父の巡拝碑には御詠歌も加えられている。また、それぞれの巡拝碑の裏には、金兵衛に賛同して建碑費用を拠出した、江戸の商人をはじめとする合計400人以上の寄進者名が彫られており、文化史、商業史の貴重な資料であるとして、町の文化財に指定された。

渋沢平九郎の墓

令和4年9月26日指定 大字黒山:全洞院

明治7年(1874)、渋沢平九郎の骸は収容され、法恩寺(ほうおんじ)に葬られていた首とともに、東京谷中の渋沢家墓地に改葬された。その後、この墓石が建てられた。

碑銘は次の通りである。

(右)「明治元歳五月廿三日/為所事戦(つかふる所の為に戦ひて) 不克屠腹死時年貳拾貳(かてず腹をほふりて死す時年二十二)」

(正面)「澁澤平九郎之墓」

(左)「有志建之」

(裏)「發起人 東京府下 大村昇 熊谷義一 芝崎義行 金子一郎/

黒岩村 横田佐平/世話人 大久保村 岡野治三郎/黒山村 浅見四郎」

渋沢栄一は、明治三十二年にも墓参に訪れている。

平九郎終焉の地には「澁澤平九郎自決之地」の碑、越生駅前の法恩寺には「澁澤平九郎埋首之碑」が建つ。

渋沢平九郎の位牌

令和4年9月26日指定 大字黒山:全洞院

慶応4年(1868)5月23日、新政府軍方の斥候隊と遭遇、孤軍奮闘後自決し、首を刎ねられた振武軍(しんぶぐん)兵士の骸が全洞院(ぜんとういん)に葬られた。住職は白木位牌に「真空大道即了居士位」「俗名不知江戸之御方而候(俗名知らず江戸のお方に候)/於黒山村打死(黒山村に於いてうちじに)」と記した。

村人たちは、その壮絶な最期を讃え「脱走の勇士様」(だっそ様)と崇めた。やがて、この人物が渋沢栄一の義弟で養子の渋沢平九郎であることが判明した。

この記事に関するお問い合わせ先

越生町教育委員会 生涯学習課 文化財担当

〒350-0416 越生町大字越生917番地

電話番号: 049-292-3223

ファックス:049-292-5110

生涯学習課へのお問い合わせはこちらから