予防接種健康被害救済制度について

一般的にワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

予防接種健康被害救済制度について(チラシ) (PDFファイル: 586.7KB)

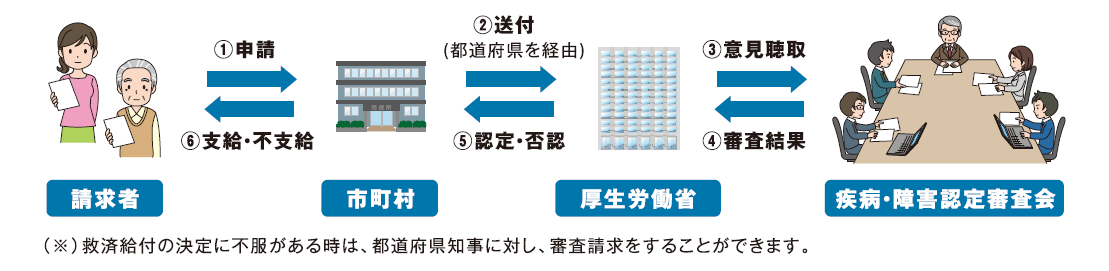

申請から認定・支給までの流れ

1.請求者(健康被害を受けた方など)は、給付の種類に応じて、越生町に請求書類を提出します。

2.越生町は、請求書類を受理した後、越生町予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国(厚生労働省)へ進達をします。

3.国は、審査会(疾病・障害認定審査会(厚生労働省ウェブサイト)(外部サイト))に諮問し、答申を受け、県を通じて越生町に結果を通知します。その後、厚生労働大臣から認定を受けた事例に対して給付が行われます。

|

給付の種類 |

予防接種法に基づく予防接種 (定期接種・臨時接種) |

予防接種法に基づかない予防接種 (任意接種) |

|

| A類疾病の定期接種・臨時接種 |

B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |

||

| 制度 | 予防接種健康被害救済制度 | 医薬品副作用被害救済制度または生物由来製品感染等被害救済制度 | |

| 申請窓口 (請求先) |

市町村 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) | |

注意:B類疾病の定期接種には請求期限があります。

医療費:当該医療費の支給と対象となる費用の支払いが行われたときから5年。

医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。

遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当または障害年金の支給の決定があった場合には2年。

各種請求書等のダウンロード、給付額等は下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

予防接種法に基づかない予防接種(任意接種)による健康被害

予防接種法に基づかない予防接種(任意接種)による健康被害については、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象にはなりません。任意接種の場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)で実施している医薬品副作用被害救済制度の対象となります。詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページをご確認ください。

医薬品副作用被害 救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA))

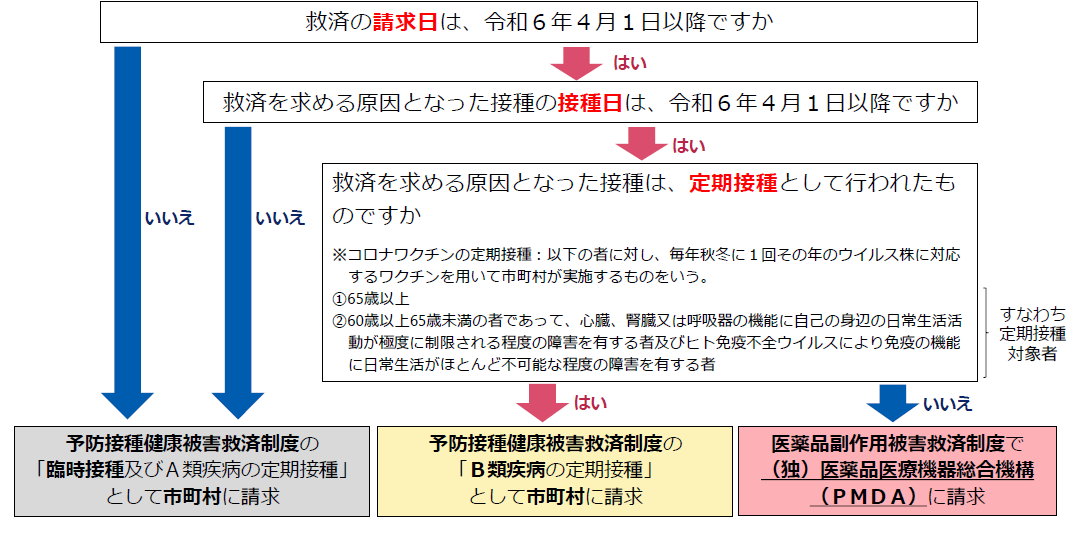

新型コロナワクチン接種に係る救済制度について

新型コロナワクチン接種についても、健康被害が生じた場合には予防接種法に基づく救済を受けることができます。

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについては、「接種日」および「定期接種か任意接種か」によって、対象となる救済制度が異なりますのでご注意ください。

| 対象となる救済制度・請求先 | |

| 令和6年3月31日以前に受けた接種 | 予防接種健康被害救済制度の「A類疾病の定期接種・臨時接種」として市町村に請求 |

| 令和6年4月1日以降に受けた「定期接種」 | 予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市町村に請求 |

| 令和6年4月1日以降に受けた「任意接種」 | 医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求 |

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱い

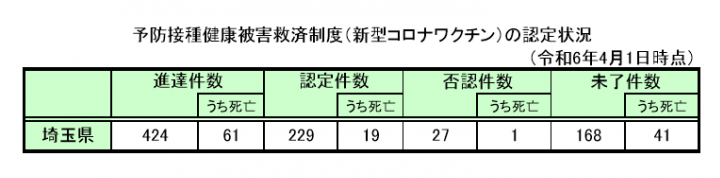

健康被害救済制度(新型コロナワクチン)の進達状況について

健康被害救済制度の状況については下記をご確認ください。

厚生労働省

疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)

埼玉県

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 保健予防担当

〒350-0494 越生町大字越生900番地2

電話番号: 049-292-5505

ファックス:049-292-5623

保健センターへのお問い合わせはこちらから