マイナンバー制度 (社会保障・税番号制度)

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

マイナンバー制度は、複数の機関が管理する個人情報について、同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤であり社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

マイナンバー(個人番号)

日本国内の全住民が持つ、一人ひとり異なる 12ケタの番号 です。 個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割当てられます。 マイナンバーは一生変わることはありません。(特殊な場合を除く)

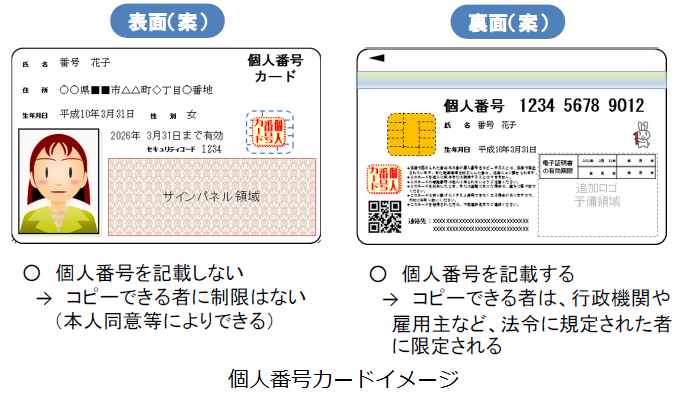

マイナンバーカード

表面に顔写真、住所、氏名、性別、生年月日。裏面にマイナンバー等が記載されICチップが搭載されたプラスチック製のカードです。

本人確認のための身分証明書として使え、e-Tax(イータックス)をはじめ、各種電子申請に利用できます。

マイナンバーカード

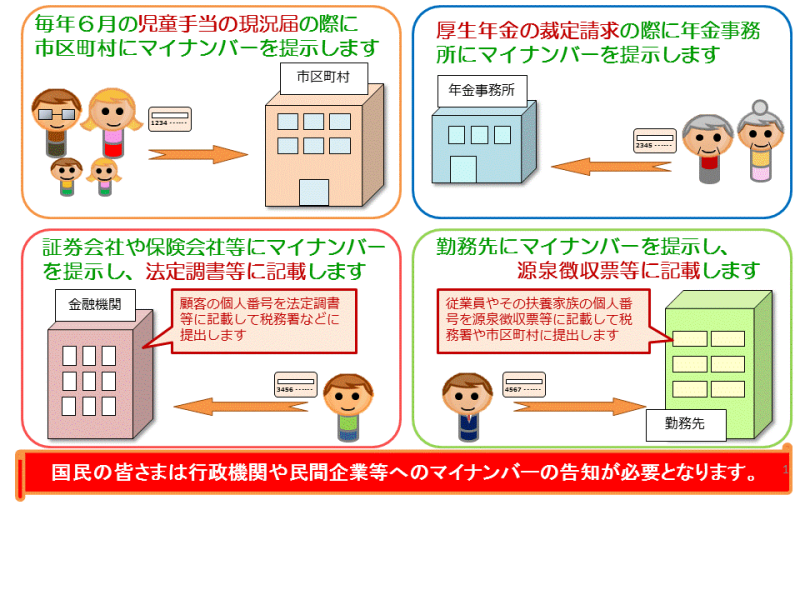

マイナンバーはこんな場面で使用します

国や地方公共団体などで利用します

国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で使用されることとなります。 このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告や税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。 また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。 また、健康保険証として利用することや、今後は免許証とも統一するように国では取り組みを進めています。

マイナンバーの利用例

制度の効果

公平・公正な社会の実現

行政事務が効率化され、国民の行政ニーズにこれまで以上に対応できるようになります。

国民の利便性の向上

所得やほかの行政サービスの受給状況が把握しやすくなり、負担を不当に免れることや不正な需給の防止に役立ちます。

行政の効率化

行年金や福祉などの申請時に用意する書類が減ります。

行政機関保有の自分の情報の確認や、行政サービスのお知らせ受け取りがスムーズになります。

健康保険証一体化について

国ではマイナンバーカードと健康保険証を一体化する取り組みを進めています。

本事業についてよくある質問と答えが以下に掲載されています。

[デジタル庁]健康保険証との一体化に関する質問について

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card/

個人情報保護の仕組み

マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から 個人情報を保護するための措置を講じています。

制度面における保護措置

・ 法律に規定があるものを除き、マイナンバー等の利用・収集、ファイル作成を禁止

・ 本人確認措置(個人番号の確認・身元(実存)の確認)

・ 第三者機関(特定個人情報保護委員会)による監視・監督

・ 法律違反による罰則の強化

・ 情報提供等記録開示システムによる情報提供等記録の確認

システム面における保護措置

・ 個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施

・ 個人番号を直接用いず、符号を用いた情報連携を実施

・ アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施

・ 通信の暗号化を実施

内閣官房ホームページ(社会保障・税番号制度)

マイページに関連するより詳細な情報は以下の内閣官房ホームページをご参照ください。

内閣官房ホームページ

独自利用事務の情報連携に係る届出について

| N0 | 独自利用事務の名称 | |

|---|---|---|

| 108-3 | 心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務 | 健康福祉課 |

| 57-1 65-1 |

ひとり親等の医療費助成に関する事務 | 子育て支援課 |

| 113-4-1(2) | 知事等(教育委員会)が行う幼稚園就園奨励費の支給に関する事務 | 学務課 |

| 113-3-1(2) | 知事等(教育委員会)が行う就学援助に関する事務(小学校・中学校向け、ただし医療費は除く。) | 学務課 |

関連書類

越生町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDF:78.7KB) (PDFファイル: 78.8KB)

越生町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(PDF:69.6KB) (PDFファイル: 69.7KB)

[108-3]届出書(PDF:171.7KB) (PDFファイル: 171.8KB)

[108-3]根拠規範1(PDF:101.5KB) (PDFファイル: 101.5KB)

[108-3]根拠規範2(PDF:189.6KB) (PDFファイル: 189.7KB)

[57-1]届出書(PDF:165.1KB) (PDFファイル: 165.1KB)

[65-1]届出書(PDF:153.3KB) (PDFファイル: 153.4KB)

[57-1,65-1]根拠規範1(PDF:100.3KB) (PDFファイル: 100.3KB)

[57-1,65-1]根拠規範2(PDF:1.7MB) (PDFファイル: 1.7MB)

[113-4-1(2)]届出書(PDF:144.7KB) (PDFファイル: 144.7KB)

[113-4-1(2)]根拠規範(PDF:137.1KB) (PDFファイル: 137.1KB)

[113-3-1(2)]届出書(PDF:151KB) (PDFファイル: 151.1KB)

[113-3-1(2)]根拠規範(PDF:99.4KB) (PDFファイル: 99.4KB)

コールセンター(制度に関するお問い合わせはコチラ)

電話番号

マイナンバー総合フリーダイヤル

窓口 0120-95-0178

受付時間

平日 9時30分~20時00分 土日祝 9時30分~17時30分

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 情報システム担当

〒350-0494 越生町大字越生900番地2

電話番号: 049-292-3121

ファックス:049-292-5400

企画財政課へのお問い合わせはこちらから